PERIO歯周病

歯周病について

歯周病のセルフチェック

定期検診をした方がいい方

- 歯ブラシをした時に歯茎からの出血がありそれが2週間以上続いている。

- 歯茎に腫れ・痛みがある。

- 歯が前後・左右に揺れている。

こんな症状の場合は危険!!

早急に歯科を受診しましょう

- 歯が海に浮かぶブイのように、上下に揺れる

- 歯を噛み合わせる事ができない

- ご飯が食べられない

当院の歯周病治療の

診療方針と特徴

日本歯周病学会に所属している院長が、ガイドラインに基づいた歯周病治療を提供します。また、歯周組織再生療法・歯肉移植術・根面被覆などのアドバンスな処置を受ける事ができます。

歯周病・歯肉炎について

歯周病とは?

勘違いしている患者様が多いですが、歯周病は骨の病気です。歯周細菌の感染によって骨が溶けます。

歯肉炎とは?

歯肉炎は、歯周病の前段階です。歯茎(歯肉)の病気です。

歯肉炎・歯周病になる原因と歯周病の進行

歯周病は、歯周病細菌の感染によって起こります。

歯肉炎

まず、磨き残したプラークが石のように固くなり白い歯石ができます。その歯石はどんどん大きくなるとともに、炎症物質を産生し歯茎が腫れ始めますこれが歯肉炎です。

症状としては、歯茎の腫れ・出血・歯の浮いたような感覚です。レントゲン上では特に所見はありません。

歯周病の症状・特徴

歯周病(初期)

腫れた歯茎の隙間より、細菌は骨に到達します。すると細菌は骨を溶かし始めます。この状態が初期の歯周病です。この時には、歯周ポケットは4mmを超え歯周病細菌の特徴である嫌気性菌(空気がある状態では存在できない菌)が増え始めます。

症状

歯茎の腫れ・出血・歯の浮いたような感覚。

この時点から、レントゲン上でも歯槽硬線の喪失・歯石を確認できます。

※ここでポイント

歯肉炎と初期の歯周病では症状がほとんど変わらないので発見が遅れやすいです!定期的にレントゲン撮影を行い初期の歯周病を見落とさないようにしましょう

中等度歯周病

さらに、細菌は根尖方向に進行します。骨を溶かす事により、ポケットの深さ4−6mm。嫌気性菌は、歯周ポケットの中で血液を栄養源として黒い歯石を作ります。

症状

歯茎の腫れ・出血・歯の浮いたような感覚・歯茎の低下します。

レントゲン上で、軽度の骨の吸収、歯肉縁下に歯石を確認できます。

重度歯周病

さらに根尖方向に進行します。骨を溶かす事によりポケットの深さ6mm以上。嫌気性菌は、歯周ポケットの中で黒い歯石を作りバイオフィルムの形成を行います。歯の根っこの長さは平均10mm です。骨の吸収により、歯が揺れはじめます。

症状

歯茎の腫れ・出血・歯の浮いたような感覚・歯茎の低下・歯の動揺。

レントゲン上で、重度の骨の吸収、歯肉縁下に歯石を確認できます。

歯周病の原因

歯周病の進行に関わる3因子

- 細菌因子:

歯周病細菌・プラーク - 環境因子:

喫煙・ストレス刺激・常用薬・H I V - 宿主因子:

糖尿病・肥満・妊娠・遺伝・人種

喫煙

喫煙者は非喫煙者に比べて2〜8倍歯周病に罹患しやすいです。タバコに含まれる、有害物質によって口腔内の血流が阻害されます。それによって歯茎の炎症反応がマスキングされます。それにより、症状の進行に気づかず、歯周病が重篤化しやすいです。また、歯周病治療を行っても治りが悪く、治療成績がよくないです。

妊娠

妊娠中はホルモンバランスが変わります。その時に女性ホルモンをターゲットとした歯周病細菌が活発になりやすいです。また、歯周病細菌は早産のリスク因子になる事もわかっています。妊娠中の検診・クリーニングを強くお勧めします。

糖尿病

糖尿病による免疫系機能障害,末梢血管循環障害,創傷治癒遅延が、歯周炎の病態を増悪させる因子として認められています。

常用薬

フェニトイン(抗てんかん薬),ニフェジピン(降圧薬・Ca 拮抗薬),シクロスポリン(免疫抑制薬)などの薬剤の常用により薬物性歯肉増殖症を誘発することがあります。

HIV感染

HIV感染によって,壊死性潰瘍性歯肉炎(歯周炎)様の症状を呈することがあることから注意が必要です。

歯周病で抜歯となるケース

- 歯周病により、歯が骨の中に埋まっていない場合。

- 動揺があってそれを止められない場合。

- 分岐部に病変があって清掃性が確保できない場合。

歯周病を

抜歯せずに放置すると?

歯周病の進行を防ぐことが出来ないので、その歯の動揺が大きくなり抜けてしまいます。その頃には、周りの歯を支えている骨にも影響が出ています。ドミノ倒し的に歯周病が進行するので、どこかでその影響を断ち切る事も重要になってきます。

歯周病治療の流れ

歯周病治療に関わらず当院で行う治療は、以下の日本歯周病学会の定めるガイドラインに基づいて治療を進めます。

*出典:日本歯周病学会 歯周治療の指針2015

歯周病診断

歯周病の診断を行うために、精密なレントゲン撮影と歯周精密検査を行います。その上で、診断を確定させます。

- 歯周病の進行範囲:

限局・広汎 - 歯周病の進行度:

軽度・中等度・高度 - 歯周病の進行速度:

慢性・侵襲性

ステージ・グレード分類

上記の分類により“限局型、中等度慢性歯周病、Stage 3 Grade C”のように病名を決定します。グレードに関しては、特に歯周病を増悪させるリスク因子に関しての評価となるのでグレードが大きい場合には、再発・進行速度に注意した上での治療が必要になります。

歯周基本治療について

歯の周りに付いている汚れを順序立てて取っていきます。

①ブラッシング指導

ご自身で歯ブラシができるように指導を行います。プロフェッショナルケアー(P M T C)で汚れを除去したとしても、歯ブラシが出来ていないと再び汚れが付いて何度P M T Cを行っても歯周炎は治りません。

②機械的な歯肉縁上

プラークコントロール

衛生士による、PMTCを行います。まずは、目で見える範囲の歯肉縁上歯石・プラーク・バイオフィルムを除去します。

③機械的な歯肉縁下

プラークコントロール

歯肉縁下の歯石・プラーク・バイオフィルムを除去するため、SRPを行います。歯茎の中を触ると痛むので、麻酔を行い専用の器具を用いて縁下歯石を除去して行きます。この時、手指の感覚とレントゲン写真によって歯石を探知して除去します。

歯周外科治療

歯周外科治療について

S R Pでは、縁下歯石を盲目的に除去します。特に6mm以上の深いポケットでは熟練した衛生士であっても全ての歯石を取り除くことは不可能です。なので、外科的にフラップを開ける事によって明視野で取りきれなかった歯石を全て取ります。

歯周外科を行う事によって、歯根面は空気に触れるので嫌気性菌は減少します。しかし、深いポケットを改善しないままだと、また嫌気性菌が繁殖してしまいます。環境改善のため歯周ポケットの除去同時にを行います。

歯周外科をオススメする場合

- 歯周基本治療を行っても,深い歯周ポケットかが残存している 。

- 軟組織,および硬組織の形態異常によりプラークコントロールの不良や歯周炎の再発しやすい場合。

- 審美障害や適切な修復・補綴物の装着を妨けげるような解剖学的形態異常。

最初に歯周外科をしない理由

プラーク・歯石がついていると状態だと、歯茎には炎症があります。炎症のある歯茎は脆弱なため、外科処置を行うことはできません。

自費診療の歯周病治療の特徴

①歯周外科治療を

しなくても良い可能性がある

S R Pの問題点は盲目的に行う事です。そのS R Pにおいて顕微鏡を用いる事により、より侵襲の少なく精度の高い治療を提供します。それによって、保険治療だと歯周外科を必要とするケースが、自費治療でS R Pを行うと歯周外科治療を必要としない事もあります。

②歯周外科の術式選択

保険治療で選択できないような術式を選択でき治療の幅が広がります。

歯周組織再生療法

特定の条件下で、溶解した骨を再生できます。保険治療でも認可されている薬もあります。しかし、それだけでは再生可能な骨の条件が限られてしまいます。当院では保険治療では認められていない人工骨や薬剤を用いて確実な再生療法を行います。

根面被覆

歯茎が下がり根元が見えている場合に外科的に根元の歯肉をカバーします。歯茎が下がってしまった場合は、冷たい物がしみる原因となります。また、長い前歯は見た目にも気になるところです。そのようなお悩みがある場合はご相談ください。

歯周病にならないために

定期検診を推奨します。定期的な検診を行わないと、早期に歯を喪失リスクがあります。歯を失う原因の実に42%が歯周病です。歯周病は定期的な検診で、早期発見・予防を行う必要があります。何故か?

歯周病は、歯を支える骨が溶ける疾患です。溶けてしまった骨は、再生する事は基本的にできないからです。だから、予防と早期発見が非常に重要なのです。

歯周病と全身疾患の関連

口は、体内への入り口であり、実は全身状態と深く関わりが深い場所です。近年の研究では口腔内環境の悪化が及ぼす様々な影響がある事がわかってきました。その一部を紹介したいと思います。

歯周病と全身疾患との関係

- 歯周病は、糖尿病の数値を悪化させます。

- 歯周病は、心臓弁膜症のリスク因子です。

- 歯周病は、妊婦の早産・低体重児出産のリスク因子

です。 - 歯周病は、肥満のリスク因子です。

- 歯周病は、動脈硬化(心筋梗塞・脳梗塞)のリスク因子です。

- 歯周病は、高齢者死亡原因である誤嚥性肺炎のリスク因子です。

- 骨粗鬆症でビスホスホネート製剤服用していると歯周病は、顎骨壊死のリスク因子です。

これだけのリスクがある事が、確認されています。また、アルツハイマー・膠原病などの増悪因子である可能性も指摘されています。

口腔内の健康を保つ事が、全身の健康にも

繋がることがお分かりいただけました

でしょうか?

歯周病で抜歯した後の治療

歯周病で抜歯した後の治療は、

3つあります。

入れ歯

ピンク色の樹脂の上に人工の歯が乗っており、それをご自身の歯に金属のバネで固定して使用します。

メリット:

治療期間が短く、隣の歯を削ることが

ありません。

デメリット:

噛む力が弱く、慣れるまで異物感が

あります。

ブリッジ

“橋”と言う意味通りです。前後の歯をひと回り小さく削り、3つ繋がった被せものを作ることで歯が有るようにします。

メリット:

治療期間が短く、違和感のない歯が

入ります。

デメリット:

歯を削る・前後の歯の負担が大きく

なります。

インプラント

骨にネジを埋め込み、そこに土台と被せ物のパーツを付ける事ではが有るようにします。

メリット:

歯を削らない治療で、しっかりと噛めて前後の歯に負担をかけません。

デメリット:

自費治療で手術が必要で、治療期間が最低でも半年以上必要です。

一番奥歯だとブリッジが出来ない。歯周病で著しい骨吸収があるとインプラントが厳しい。などと言った状況もあるかと思います。まずは、口腔内の状況・治療部位を一緒に確認しましょう。

その状況に応じて、希望される治療方法を相談、メリットとデメリットを理解した上で治療選択をするようにしましょう。

歯周病は人にうつの?

歯周病は、口腔内細菌の感染症です。お箸・スプーンを共有する事で感染することがあります。特にお子さんの場合は免疫機能が完成してないので特に感染しやすいと言われています。成人は免疫機能が完成しているので感染しづらいですが、全くリスクがない訳ではありません。

歯周基本検査について

① 歯周ポケットの測定

歯周ポケットの測定を行うことで歯周病のリスク判定を行います。正常な歯茎は骨からの高さは3mmと決まっております。ですので、4mm以上のポケットがあるという事は、

・歯茎が腫れており高さが増えた

・骨が吸収して高さが増えた

のどちらかに当てはまります。ですから、歯周病の状態を把握するのに役立ちます。

② 動揺度検査

歯は、骨に埋まっています。骨が正常な場合、歯は200μmの揺れがあります。

骨の吸収が起こると歯の揺れが大きくなっていきます。

③ 出血検査査

歯茎はたくさんの毛細血管でできています。歯茎に炎症が起きると、毛細血管の壁が疎になり出血しやすくなります。

歯周基本検査では、上記の検査項目と事前に撮影したレントゲン検査の結果より歯周病の進行を総合的に判断します。歯周病の進行が確認されて場合は、歯周精密検査を行い、歯石の位置やより詳しいポケットの深さを測定します。

歯周病症例

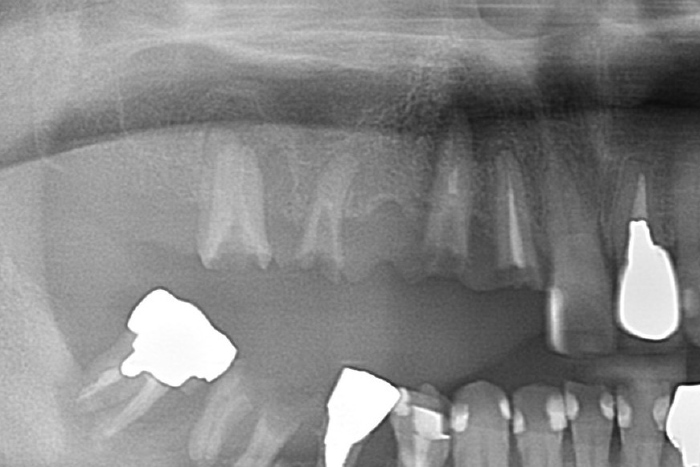

症例①

右上の歯が折れてしまった

治療前

治療後

治療前

治療後

| 主訴 | 右上の歯が折れてしまった |

|---|---|

| 治療期間 | 6ヶ月 |

| 治療費 | 保険治療の範囲内 |

| 治療内容 | 根管治療・歯肉弁根尖側移動術・レジン前装冠ブリッジ |

| 治療のリスク | 術後の腫れ・出血/歯冠歯根比不良による破折のリスク |

治療のコメント

残存歯質の状態が良く、歯冠歯根比率1:1が確保できる場合においては、今回の治療方法が適応になります。他院では抜歯しないとダメだと言われたケースだったので抜歯せずに済んで患者様も喜ばれていました。

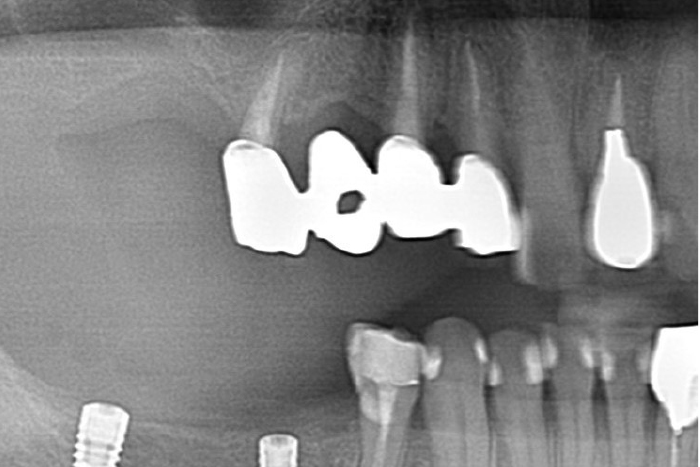

症例②

前歯が一本だけ長いのが気になる

治療前

治療後

治療前

治療後

治療前

治療後

| 主訴 | 前歯が一本だけ長いのが気になる |

|---|---|

| 治療期間 | 8ヶ月 |

| 治療費 | 結合組織移植術 77,000円 ※保健治療の金額は含みません |

| 治療内容 | 根管治療・結合組織移植術・レジン前装冠 |

| 治療のリスク | 術後の腫脹・出血 / 歯肉退縮による金属色の露出 |

治療のコメント

歯を抜いて歯茎が退縮してしまった事が原因で歯が長くなっていました。なので、上顎口蓋から結合組織を移植することで退縮した歯肉を再建しました。その上でブリッジのやり直しを行いました。

お気軽にご相談ください

当院では患者様に安心地して治療を受けていただく為にカウンセリングを受け付けております。

治療が終了したら終わりでは無く、継続的に将来を見据えた予防治療を患者様と一緒に行います。

お気軽にご予約ください。